我国十四五外部顺差增长九大特征:发展中国家对华发起贸易调查占近6成

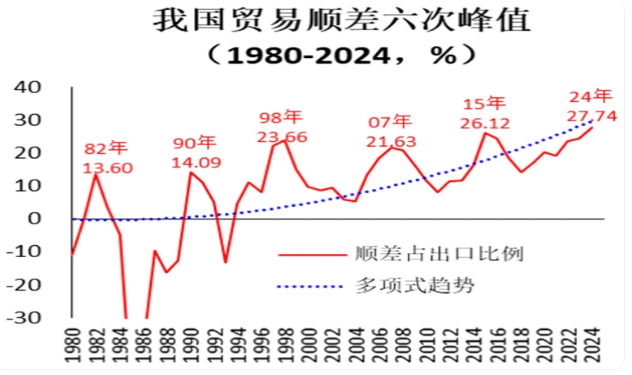

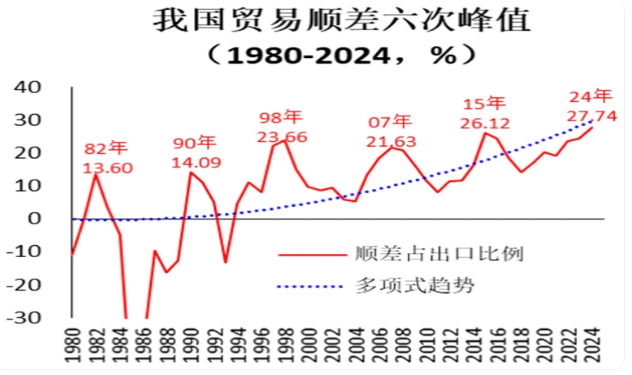

观察改革时期我国货物贸易顺差占出口比例变化,会发现该指标在趋势性上升过程中经历六个高点,代表我国开放型经济构建和成长进程中贸易平衡形势变动的周期性特点。

第一个周期性高点发生在改革初期,当时国民经济调整整顿伴随短期需求紧缩效果,加上体制改革驱动的温饱阶段供给侧增长,构成当时顺差增长驱动力。

第二和第三次分别发生在1990年前后与上世纪末,都是国内需求受不同原因影响——包括东南亚金融危机冲击——出现增速显著下滑,国内经济阶段性供大于求推动顺差增长。

第四次新世纪初年情况特别:当时在国内可贸易部门生产率追赶提速与出口竞争力大幅提升背景下,国内结构与政策调整滞后,使得内需增长未能充分匹配供给端跃迁,伴随对外顺差大幅飙升。

第五次是2013-2015年前后,在三期叠加和供给侧结构性改革政策环境下,国内去产能与需求减缓推动顺差增长。

最后一次发生在最近几年或十四五时期,受国内外复杂因素特别是国内供大于求影响,贸易顺差再次扩大,顺差占比上升到创纪录水平。下面从九个方面简略观察最近一轮顺差增长及影响特点。

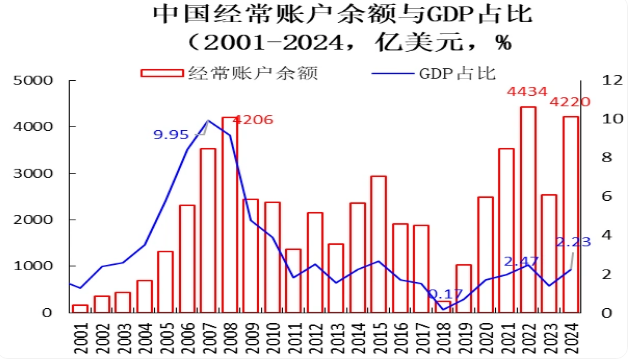

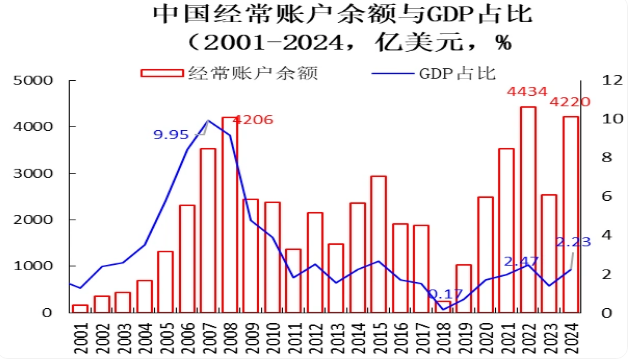

特征一:经常账户总量创新高,但是顺差占GDP比例仍在大体正常范围。从宏观经济学角度看,观察一国外部平衡形势,基础性指标之一是经常账户平衡情况。十四五前四年(2021-2024)我国年均经常账户顺差金额是3678亿美元,是十三五时期年均1512亿美元的2.43倍,也超过了十一五时期年均顺差峰值2973亿美元两成多。

但是从另一方面看,由于我国经济总量规模大幅增长,经常账户顺差占GDP比例在十四五前四年简单平均值为2.02%,虽比十三五时期1.16%显著上升,但是大尺度低于十一五时期的峰值7.24%,总体上处于大致平衡的范围。

国际货币基金组织(IMF)定期发布各国对外部门报告(ESR),近年对我外部平衡状况也认为是与中期内部基本面“大致符合”(broadly in line)状态【9】。

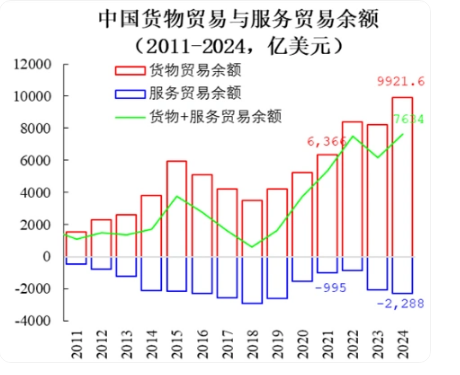

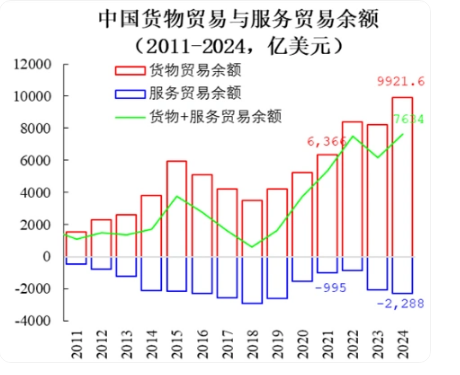

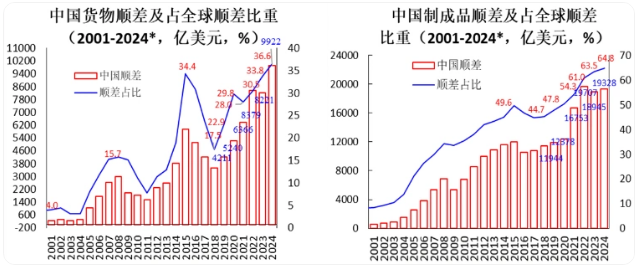

特征二:贸易顺差及GDP占比均较大幅度上升。近年我国货物贸易顺差大幅飙升,2024年达到9921亿美元,十四五前四年年均达到8222亿美元,比十三五年均顺差4451亿美元超过84.7%。我国服务贸易持续处于逆差,十四五前四年年均逆差1550亿美元,比十三五年均2377亿美元下降34.8%。结果贸易总顺差从十三五时期的2074亿美元增长到前四年年均6672亿美元,增幅两倍多;贸易总顺差占GDP比例为3.67%,远超十三五的1.34%。

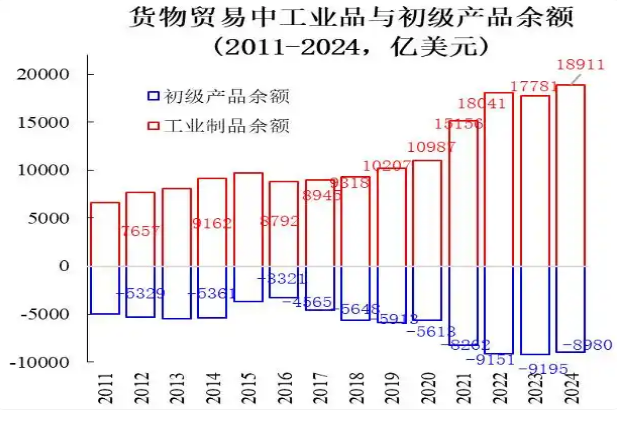

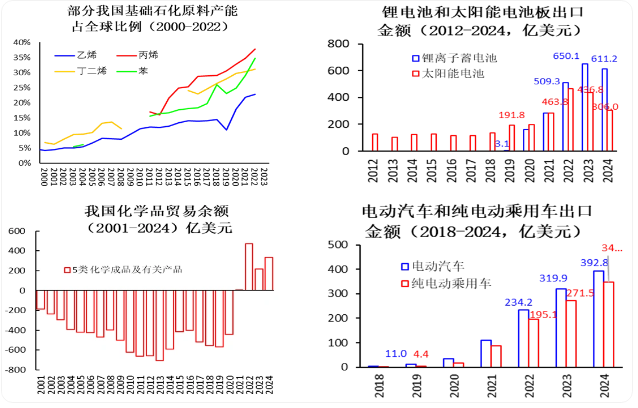

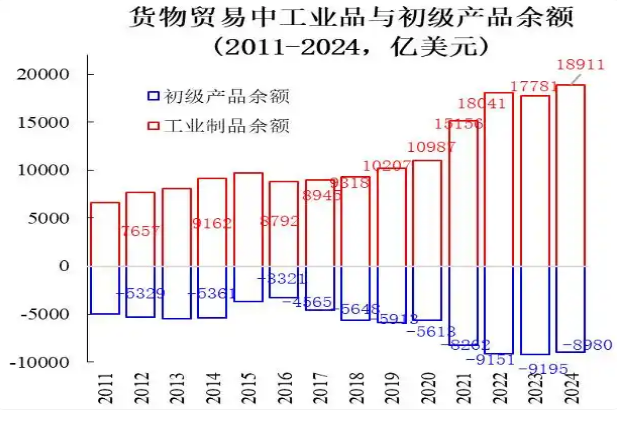

特征三:在货物贸易内部,制成品顺差扩张速度远超初级品逆差增长速度。制成品顺差2024年达到1.99万亿,四年的年均规模达到1.74万亿美元,比十三五时期年均9650亿美元增加7750亿美元,增幅为80.3%。

同时我国初级品贸易逆差2024年也大幅增长到8989亿美元,四年的年均值为8897亿美元,比十三五年均5012亿美元增加3885亿美元,增幅为77.5%:初级品逆差增量绝对值约为制成品顺差绝对值一半,其逆差增幅也略小于制成品顺差增幅。

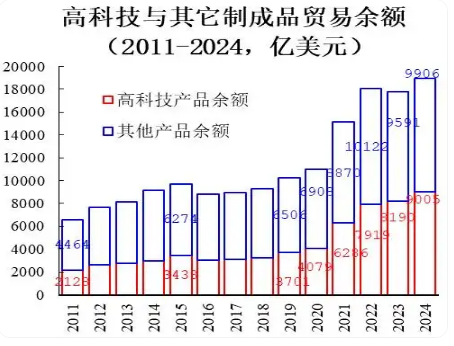

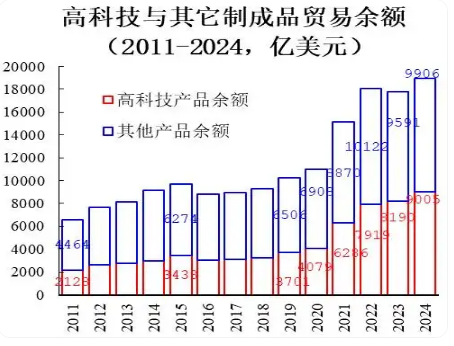

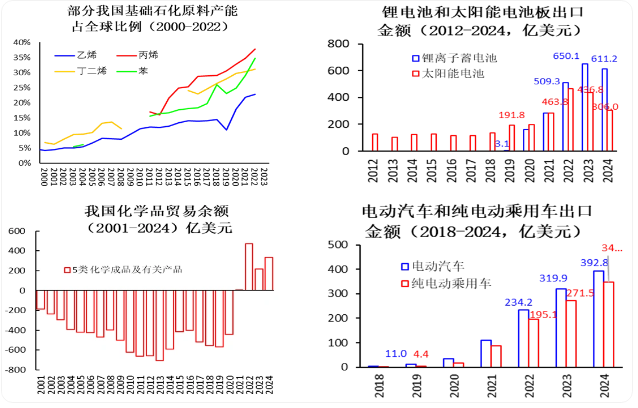

特征四:在制成品内部,高科技制成品顺差加速猛增,同时传统行业包括中低端部门顺差也快速增长。十四五前四年平均每年高科技制成品顺差7850亿美元,比十三五时期的年均3423亿美元年均值增加了4427亿美元,增幅一倍多。如电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”部门,2018年出口加总不到150亿美元,2024年出口达到1310亿美元,创造顺差增量1000多亿美元。又如化工基础原材料行业由十三五时期年均逆差约500亿美元,转变为十四五前四年年均顺差258亿美元。

不过我国传统制成品包括中低端制成品行业顺差也快速增长:十四五前四年均值为9622亿美元,比十三五年均6227亿美元增3395亿美元,增幅54.5%。制成品贸易顺差呈现“中高端猛增与中低端快增”特点,或与我国各级政府都会用各种方式执行各自产业政策,并对某些传统产业退出客观形成掣肘有关。

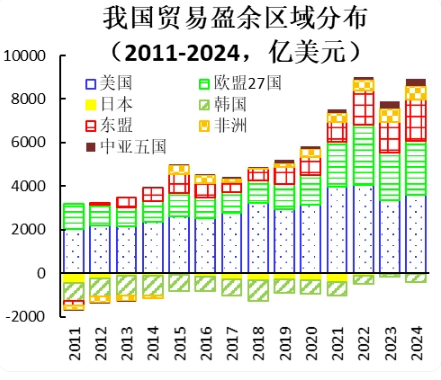

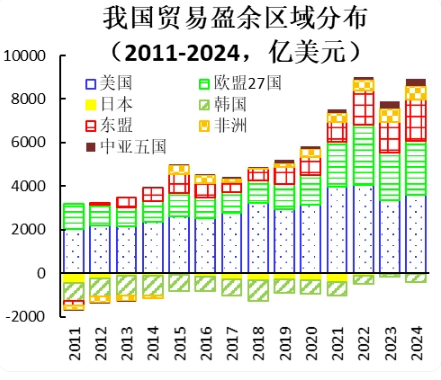

特征五:顺差区域分布呈现多元化分散化趋势,但是美欧主要经济体仍占据绝大部分。从我国对占全球经济86%的七个国家和经济体而言,我国货物顺差十四五相比十三五时期具体情况:东盟顺差增长1.2倍,中亚五国3倍以上,欧盟增1.3倍,美国增幅小仅有30%。美欧顺差占比从十三五占大约的大约九成,减少到十四五前四年的年均76%,显示我国对美欧主要发达经济体顺差依赖度显著减少,但是美欧市场仍是我国顺差实现的基本对象。另外数据显示,我国对若干国家通过OFDI以及转口贸易一定程度实现对美顺差转移。

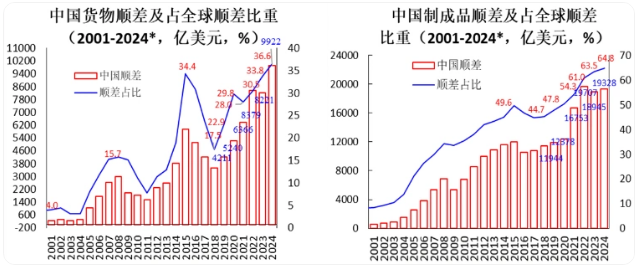

特征六:我国货物贸易和制成品贸易顺差的全球占比大幅度提升。一是货物贸易占全球顺差比例大幅提高,从2018年17.5%上升到2024年36.6%。二是制成品贸易顺差占全球顺差比例,从2020年47.8%上升到去年64.8%。结构性贸易顺差在全球范围占比高企,提示我国开放型经济外部竞争力很强,但是在目前外部经贸环境剧烈变化环境下,如果整体需求萎缩,我国也面临较大风险。

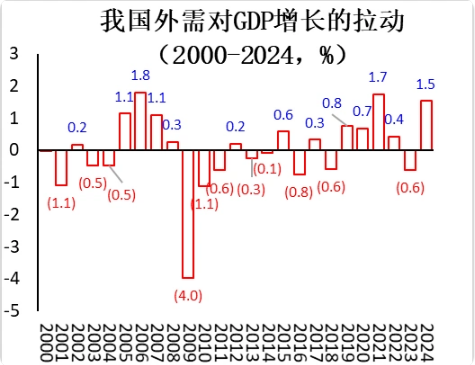

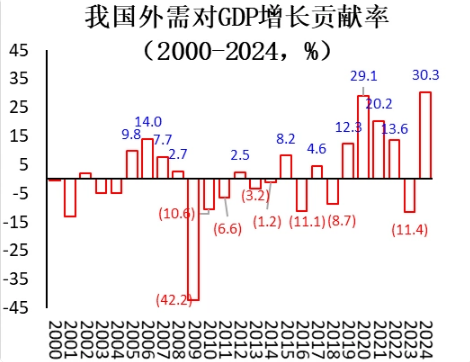

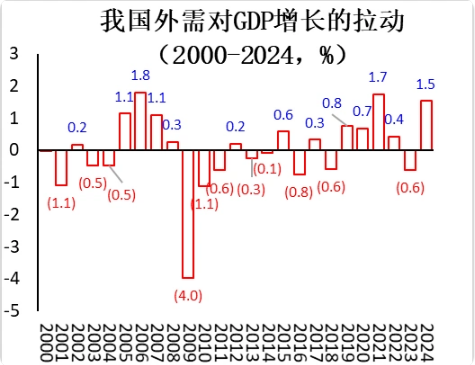

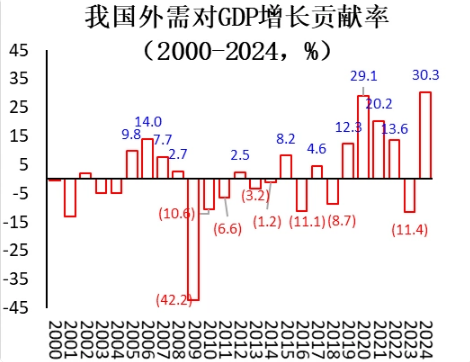

特征七:我国经济增长对外需依赖度大幅上升。受疫情冲击等多方面因素影响,2020年以来我国平均经济增速回落到5%以下,同时经济增长对外需依赖度大幅增长。

十四五前四年,我国外需增长拉动GDP增长百分数【10】为0.77,远远高于十三五时期年均0.08个百分点,从新世纪以来历史看仅低于2005-2008年经济明显失衡时期的1.07个百分点。从外需对GDP增速贡献率指标【11】看,十四五前四年该贡献率年均值为13.17%,远超十三五时期的5.24%,甚至超过2005-2008年连续四年均值的历史峰值8.56%。

需要注意的是,世纪初几年顺差快速扩张后,在外部金融危机冲击下我国经济外需增长贡献度急剧收缩,2009年和2010年该指标分别下跌到-42.2%和-10.6%,对GDP拉动百分数分别为-3.97和-1.12个百分点。

历史经验值得注意,在目前美国发动极致关税战和外部环境逆转形势下,如何防范我国贸易顺差超常扩张后经济持续增长可能面临的逆向冲击,成为当前亟需未雨绸缪的问题。

特征八:2023年美西方发达国家贸易保护主义政策抬头,特朗普政府更是把滥用关税政策工具发展到极端程度。

美西方在2021-22年疫情期对贸易平衡问题相对隐忍,2023年下半年后转而采用单边关税等措施打压我“新三样”出口【12】。美国2024年5月宣布对我电动汽车加征额外100%关税。同年7月4日欧盟开始就我国电动汽车所谓补贴问题实施临时加征关税,8月26日加拿大宣布将对从中国进口的所有电动汽车加征100%关税。如上文观察的,特朗普政府上任后更是频频挥舞关税大棒,特别是日前祭出所谓“对等关税”,更是把关税保护主义政策实施到登峰造极的程度。

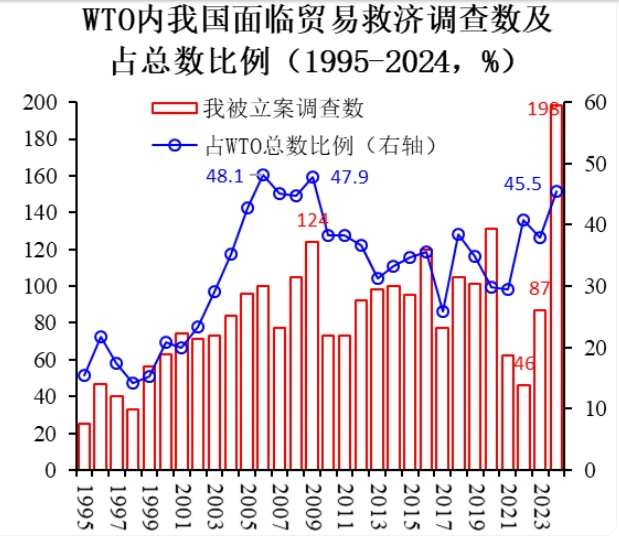

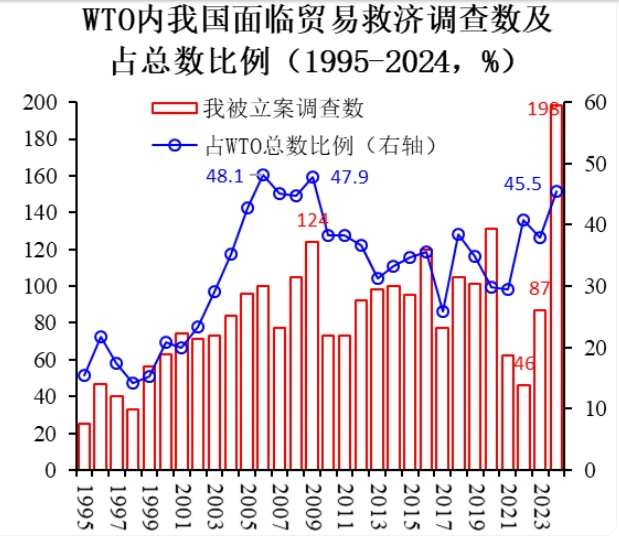

特征九:我国在WTO内面临贸易调查案例数达到创纪录水平,显示外部经贸环境全面趋紧。

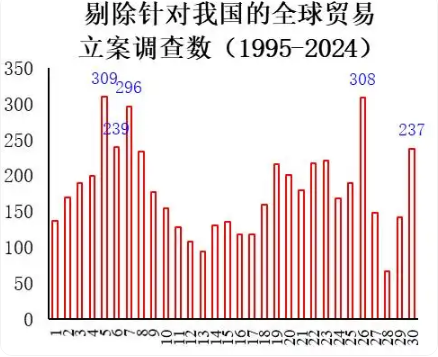

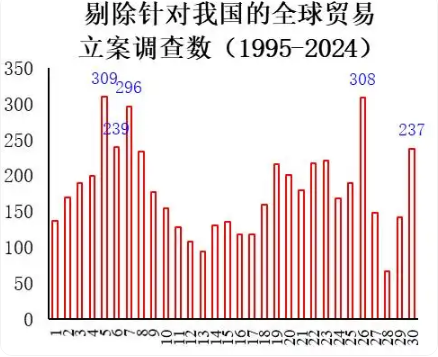

2021-2022年我国在WTO内遭遇贸易调查数处于低位,这两年贸易争端数快速回升,尤其是2024年达到198起的创记录水平,比2009年的历史峰值124起跳升59.7%。剔除针对中国的全球WTO内贸易争端案例情况,相关指标近两年也大幅回升,2024年达到237起,不过只是该指标在历史上的第五高年份,比历史峰值309起仍低30.4%;实际上2024年我国面临争端增量111起,占2024年全球增量206起的53.4%。可见去年我国在WTO内面临前所未有的贸易调查数,既是全球经贸关系紧张普遍形势的产物,也在一定程度上是我国特有现象。

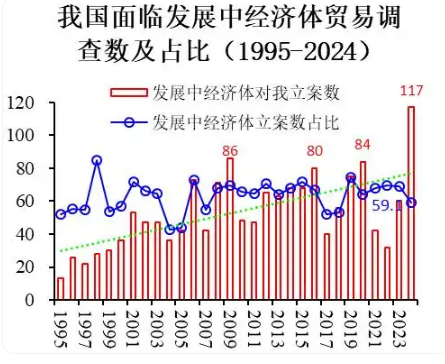

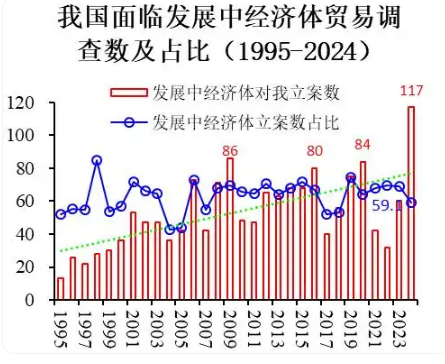

另外,对我国发起贸易调查的贸易伙伴,不仅有美欧等发达经济体,而且也有不少发展中国国家。

上面数据显示,2024年发展中国家对我发起贸易调查117起,占我遭遇贸易争端总数的近六成。这些情况与公众一般认为针对我国贸易争端主要源于发达国家的传统认知不完全一致,显示我国出口顺差不仅在中高端或新兴行业加速扩大,在相对传统部门和较低端行业也在快速增加,传导为我国外部经贸关系较普遍趋于紧张的压力。

值得思考的是,不少发展中国家与我国经济发展水平不在同一数量级,那么在什么产业对方认为我国出口与其国内企业构成直接竞争压力,以至于接二连三地在WTO内对我发起贸易调查呢?这背后可能有复杂原因,不排除其对国内企业保护过度的不合理因素,但是从我国情况看,也可能与多层级产业政策环境有关:国家级产业政策瞄准前沿高科技突破,沿海较发达省份和城市产业政策也较多瞄准前沿性部门,甚至沿海发达地区地市级城市也会以较为高端产业作为政策目标,然而经济较后进省区的地市级以至县级的产业政策,则更多涉及产业结构中较为中低端部分,有可能与低中收入外国产业形成竞争关系。因而,上述贸易争端领域特殊现象,或与我国要素价格包括国民收入分配存在问题有关。

基于上述思考,笔者在东部省份一个经济欠发达县的开发区内,找到类似贸易调查涉案产品的某个生产企业【13】,该企业从2006开始生产这个涉案产品,当时在当地属于较为先进产业,然而近20年技术工艺未能显著升级。

在一个结构转型持续推进、劳动力工资等要素价格有序提升的经济环境下,这类已存在近20年生产流程本应转型提升或有序退出,然而目前该企业仍维持半开工并对内供货与对外出口,并且仍得到当地政府的政策支持。应当指出,出现这种资源配置不尽合理情况,责任不在企业,更不在工人,因为市场主体基于自身机会成本决策并没错。没有退出是因为缺乏更好的转型机遇,也是缺少要素价格合理提升的倒逼压力,折射我国开放型经济内外不平衡的深层矛盾因素。

近年贸易顺差增长六大内外根源

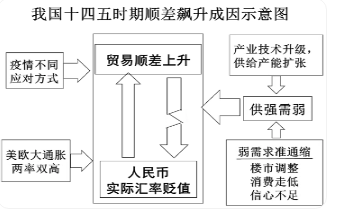

近年全球经济经历多重冲击与罕见波动,我国出现贸易顺差飙升与结构性外部不平衡态势,背后存在内外多重根源。初步梳理至少有国际国内六方面原因,对外部贸易平衡产生影响,其中国内经济供大于求或供强需弱,对外部平衡态势具有比较重要解释作用。下面分别观察六点因素影响,然后综合讨论其整体作用机制。

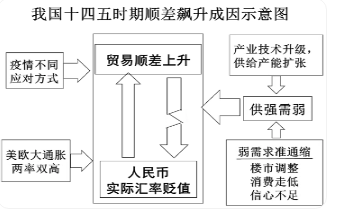

原因一:疫情期间中外不同取向反危机政策的影响。面对突如其来的新冠疫情大流行冲击,我国与主要发达经济体因具体国情差异采取了不同应对方针。就经济应对政策而言,我国反危机刺激政策资源,主要用于补贴供给侧企业部门的复产扩产,对普通居民直接补贴较少,伴随生产增长较快与居民消费增长偏低。

比较而言,美欧对普通居民提供大规模收入补贴刺激消费较快增长,然而企业复产扩产动能不足。双方镜像互补关系通过贸易渠道传导为我国顺差增长,该因素在2020-2022年作用特别明显,我国对美顺差创记录、对欧盟顺差翻倍主要发生在这个阶段。对此学界有较多分析,笔者2022年也曾撰文讨论【14】。

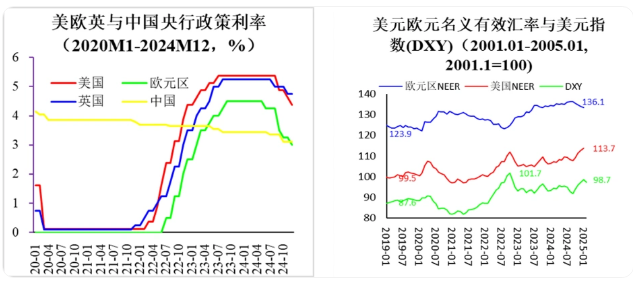

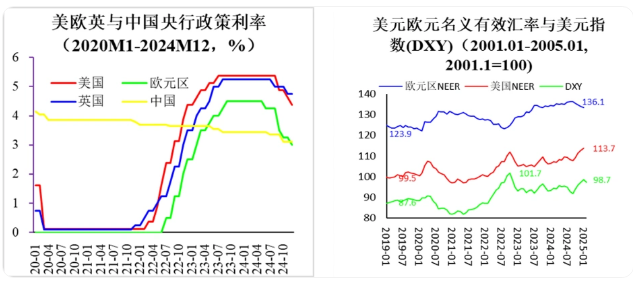

原因二:与第一点原因密切联系,疫情期间美欧主要发达国家实行过度刺激政策导致严重通胀,通过加息治理通胀抬高汇率,侵蚀其外贸竞争力并助推中国作为其贸易伙伴的顺差扩大。

在新兴经济体快速追赶背景下,美欧主要发达经济体本来就面临制造业等可贸易部门生产率增速,与新兴国比较相对下降拖累其贸易竞争力的格局,疫情期受长期依赖刺激的经济思维支配,实施空前规模并直达居民家庭的超级刺激政策,导致2021年出现美西方四十年不遇的大通胀,结果不得不通过紧急大幅加息应对。通胀与加息抬高美欧实际汇率导致逆差激增,成为诱致我国贸易顺差增长的外部原因之一。

原因三:近年制造业产业升级突破,在中高端和新兴部门形成新的组合优势,通过出口增长与进口替代推高贸易顺差。

虽然外部和特殊环境因素影响不可忽视,理解大国外部顺差超常增长与结构性顺差失衡现象,仍需把观察重点放在国内经济增长与供求关系现实情况上。对此需关注两方面动态因素:

一是我国可贸易部门产业技术发展近年取得明显阶段性进展和突破,带动供给侧产能与外部竞争力显著提升。这方面变化本身是积极成就,并且在某些方面有助于实现“双循环”战略在供给侧的具体目标。

二是在需求端的国内需求不足特别是消费偏弱问题不仅没有实质性改善,反而由于多方面原因持续发酵和加剧。推进“双循环”在供给侧与需求端目标两方面反差,对贸易顺差快速扩大与结构性外部不平衡产生影响。

改革开放时代,我国工业制造业转型升级大体经历三阶段演进。一是上世纪80到90年代初,体制转型推动国有工业结构重构,开放市场环境下轻纺、消费和加工制造能力快速发展。二是从90年代前中期开始到2010年前后,工业化和城市化提速推动重工业大发展,产业链扩展推动我国诸多制造业发展到全球最大规模,资金和技术密集度显著提升。三是近年制造业主流能力提升到中高端,部分领域跻身前沿,个别行业领跑全球。如先进船舶、轨道交通、石化基础原料、大型飞机、医疗器械、芯片制程、工业机器人等不同程度进步。

上文提到两个部门表现比较突出,一是化学基础原材料产能大幅增长推动贸易逆差转顺差,二是“新三样”新兴绿色产业超预期增长,国内生产消费与出口顺差都大幅增长。

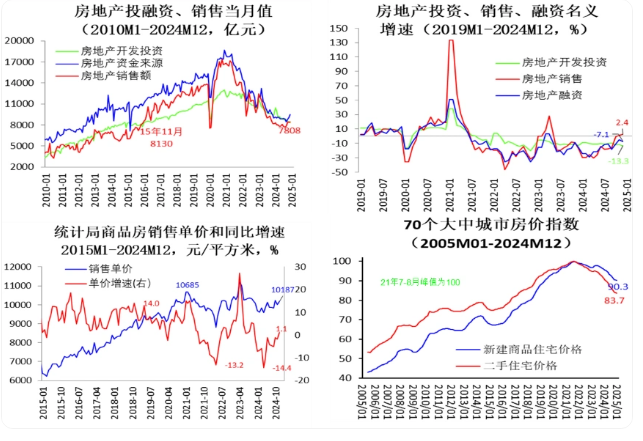

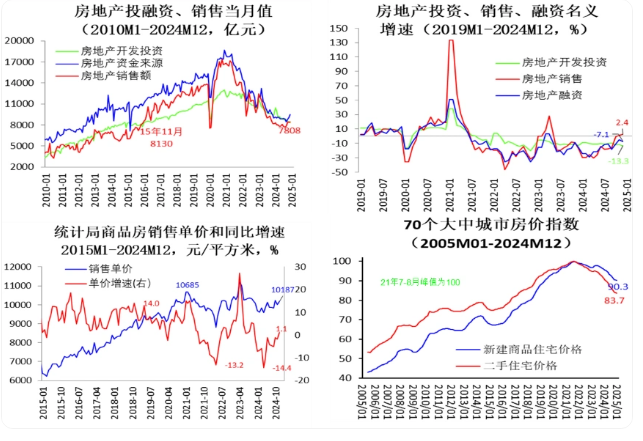

原因四:房地产市场调整对内需产生阶段性抑制作用。2020年实行“三道红线”政策以来国内房地产部门经历深度调整,下面数据显示房地产销售、融资、投资、价格等指标,都经历上世纪末房地产行业市场化以来最大幅度调整。

房地产是具有显著宏观影响的产业部门之一,新政在释放该行业多年过度扩张积累矛盾取得积极成效同时,也从不同渠道对固定投资、居民消费产生客观制约作用;另外在我国特殊土地财政体制下,房地产深度调整伴随地方政府经营土地基金收入大幅收缩,进一步通过地方支出减少拖累国内投资和消费。内需不足特别是消费偏弱,增加外需依赖度并传导为出口顺差增长。

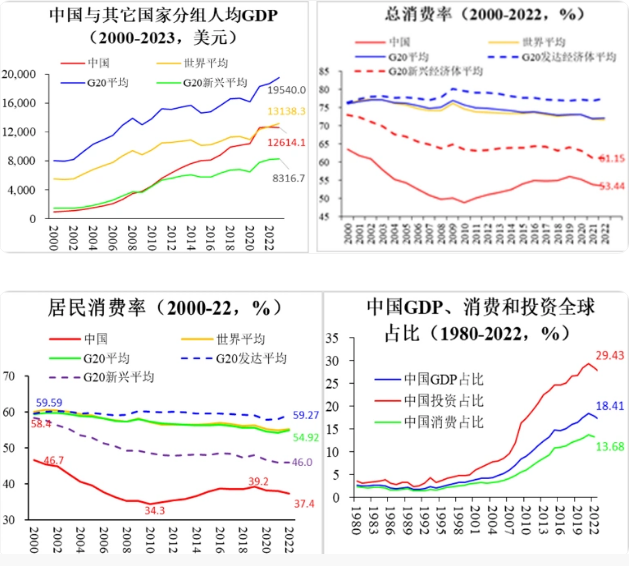

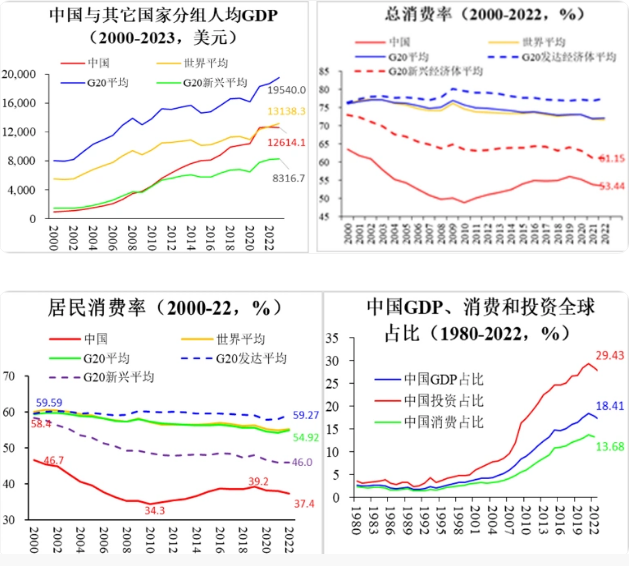

原因五:最终消费偏弱是助推顺差增长的深层原因之一。消费相对偏低是上世纪末以来宏观经济分析持续关注的问题,虽然居民消费占GDP比例在新世纪第二个十年显著回升,然而该指标近年再次回落提升相关问题变得更为棘手。

消费与投资在宏观经济分析中虽同为内需基本组成部分,然而从保持供求平衡关系要求看二者有不同作用和属性:因为固定投资在其实施时期属于需求,待投资完成后便转化成固定资产,成为供给侧的新增生产能力,要求额外新增需求匹配才能保持动态意义上供求大体平衡。

相比之下,消费具有终极意义上需求含义,因而有时被称作最终需求(final consumption),对保持总供求平衡具有特殊作用。假如消费需求持续偏弱,扩大投资作为过渡性需求虽对平衡总供求具有重要作用,然而难以解决根本问题,并会在开放环境中传导为较大规模的对外顺差扩张。

对于近年我国消费偏弱原因,学界和政策部门有大量研究,从疫情冲击及其疤痕效应、逆周期宏调一度滞后、房地产强监管影响等不同方面进行了分析。笔者认为,从长期看庞大公共资源较多向提升供给能力方向配置,用于支持居民收入和消费的投入比例偏低也产生了影响。

在我国“四本账”广义财政收入基础上,加上国有企业利润与公共部门折旧,可推测我国公共部门掌控资源占GDP比例或在45%上下。我国公共资源配置方式长期特点,是大部分通过各类投资主要用于促进供给能力发展,这对提升我国生产力和产业技术水平发挥了重要积极作用,然而用于支持居民收入与消费的投入规模则相对较小和偏少。当供给能力得到持续大幅拓展提升后,与内需不足特别消费增长较慢匹配不协调,供强需弱矛盾对贸易平衡方式产生影响。

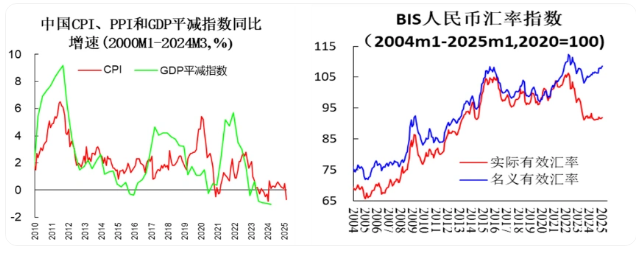

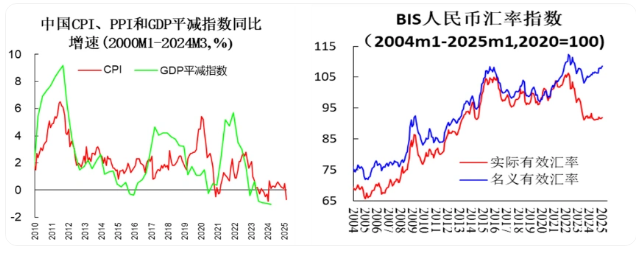

原因六:近年一般物价走势偏弱与本币实际汇率较大幅贬值推高顺差。从开放经济增长规律形态看,一国在生产率快速追赶阶段本币实际汇率会呈现逐步升值趋势,在推动本国经济结构转型同时保持国际收支大体平衡,并支持本国人均收入较快提升与收敛。这个增长逻辑又被称作巴拉萨-萨缪尔森效应,在国际比较经验中有相当程度表现,我国新世纪初年人民币持续升值伴随高景气度增长,体现巴拉萨-萨缪尔森效应作用【15】。

近年我国经济虽经历多重冲击,然而人民币名义有效汇率在波动中仍维持较强水平,显示我国经济竞争力与韧性强大;然而由于总量供大于求矛盾与一般物价偏低,加上国外通胀高企,导致人民币实际汇率大幅走低:过去一年多实际汇率指数回落到2013年水平,比2016年峰值贬值约12.5%。

在产业科技和生产率快速追赶背景下,巴拉萨-萨缪尔森效应规律作用客观要求本币实际升值以保持国际收支动态平衡,然而近年特殊环境下人民币实际显著贬值形成的“逆巴拉萨-萨缪尔逊效应”,客观上会反向调节外部竞争力并助推顺差扩张。

需要指出,上述影响近年我国顺差增长的六点国际与国内因素,其发生作用方式并非平行或独立,而是存在交叉和交互作用。例如疫情冲击与楼市调整,都会通过不同渠道影响国内消费增长;人民币实际汇率走势,更与国内外宏观经济与政策相对态势涉及的广泛因素有关。

总起来看,十四五时期我国贸易顺差大幅增长和结构性不平衡表现,不应仅被看作是本币实际贬值派生的短期宏观现象,而是在疫情冲击与外部通胀影响下,新兴大国经济阶段性供大于求或“供强需弱”矛盾在对外经济关系领域的投射,提示需采用内外统筹方法,通过综合实施扩内需、增收入、促消费政策加以调节。

(来源:观察者网 侵删)

畅想软件,数字化管理专家,专业的外贸软件-外贸管理软件-外贸ERP系统-外贸ERP软件-进出口管理系统-进出口贸易系统-供应链管系统